МИ 2451-98

Госстандарт России

Всероссийский научно-исследовательский институт

метрологической службы

(ВНИИМС)

Всероссийский научно-исследовательский институт

метрологии им Д.И. Менделеева

(ВНИИМ им Д.И. Менделеева)

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ПАРОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

УРАВНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

МИ 2451-98

Группа Т80

Введена в действие с 01.02.1998 г.

РАЗРАБОТАНА Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы (ВНИИМС), Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологии им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ им. Д.И. Менделеева)

ИСПОЛНИТЕЛИ | Беляев Б.М., к.т.н.; Лисенков Л.И., к.т.н., (рук. темы); Походун А.И., д.т.н.; Мишустин В.И., к.т.н.; Лачков В.И.; |

УТВЕРЖДЕНА | ВНИИМС 1997 г. ВНИИМ им. Д.И. Менделеева 1997 г. |

Настоящая рекомендация устанавливает уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя при проведении учета их отпуска и потребления в паровых системах теплоснабжения.

Рекомендация предназначена для использования при разработке средств измерений, методик выполнения измерений и схем узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.

В рекомендациях использованы многие положения из МИ 2412, регламентирующие уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя водяных систем теплоснабжения.

1. Общие положения

1.1. Рекомендация охватывает измерения (определения) величин, которые являются исходными для осуществления учета тепловой энергии и теплоносителя при взаиморасчетах энергоснабжающей организации с потребителем.

1.2. При измерении тепловой энергии применяют косвенные измерения, при которых тепловую энергию определяют на основании измерений расхода (массового или объемного) или количества (массы или объема) теплоносителя, температуры и (или) давления теплоносителя.

Измерение тепловой энергии может осуществляться с учетом или без учета тепловой энергии холодной воды.

1.3. При измерении тепловой энергии и количества теплоносителя применяют регламентированные в нормативно-технических документах (НТД) методы измерений расхода, количества, температуры и давления теплоносителя.

1.4. Теплофизические свойства теплоносителей принимают соответствующими НТД ГСССД или другим утвержденным в установленном порядке нормативным документам, регламентирующим эти свойства.

2. Уравнения измерений

2.1. Приведенные уравнения являются исходными для разработки алгоритмов измерений, применяемых в средствах измерений, методиках выполнения измерений и схемах узлов учета тепловой энергии. Отклонение от указанных уравнений обуславливает методическую погрешность, которую необходимо оценивать при утверждении типа средств измерений тепловой энергии, аттестации конкретных методик выполнения измерений и проектировании узлов учета тепловой энергии.

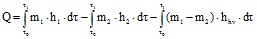

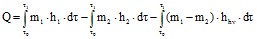

2.2. Тепловую энергию Q на источнике тепловой энергии по каждому выводу (двухтрубной магистрали) определяют по формуле:

где Q - выражена в МДж;

- массовый расход теплоносителя, соответственно, в паропроводе и конденсатопроводе, т/ч;

- энтальпия теплоносителя, соответственно, в паропроводе, конденсатопроводе и трубопроводе холодной воды, кДж/кг;

и

- моменты времени, соответствующие началу (

) и окончанию (

) интервала времени измерения тепловой энергии, ч.

Энтальпию теплоносителя определяют по НТД, указанным в п. 1.4 настоящей рекомендации, в соответствии с температурой t и давлением Р теплоносителя. Энтальпию насыщенного водяного пара определяют по уравнениям, приведенным в справочном приложении.

2.3. Тепловую энергию на источнике тепловой энергии, имеющем несколько паропроводов и конденсатопроводов и несколько трубопроводов холодной воды, определяют по формуле (2.1), заменив интегралы на соответствующие суммы интегралов. Суммирование интегралов проводят по всем одноименным трубопроводам.

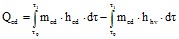

2.4. Тепловую энергию Q у потребителя по каждому вводу (двухтрубной магистрали) определяют по формуле:

где - энтальпия холодной воды на источнике тепловой энергии;

остальные обозначения те же, что в п.2.2, но для теплопотребляющей установки потребителя.

2.5. Тепловую энергию, содержащуюся в теплоносителе, прошедшем по любому единичному (одному) трубопроводу или однотрубной системе, , определяют по формуле

где - соответственно, массовый расход и энтальпия теплоносителя в любом единичном (одном) трубопроводе, независимо от его назначения;

- энтальпия холодной воды на источнике тепловой энергии.

2.6. По формуле (2.1...2.3) измеряют величины с вычитанием из них тепловой энергии холодной воды, представленной интегралами, содержащими сомножитель

, при условии, что расход холодной воды равен разности расходов (

).

При этом в формулах (2.2; 2.3) может быть определена по принятой в установленном порядке температуре холодной воды

при условии оценки погрешности, обусловленной отклонением принятой температуры

от действительной температуры холодной воды

.

При измерении величин без исключения из них тепловой энергии холодной воды, указанные величины следует определять по формулам (2.1...2.3), опуская интегралы, в подинтегральное выражение которых входит сомножитель

.

В последнем случае уменьшается погрешность измерений тепловой энергии за счет исключения погрешности измерений тепловой энергии холодной воды и такие измерения являются предпочтительными. В этом случае, при необходимости учета тепловой энергии холодной воды, она может быть определена отдельно, например, как произведение принятого в установленном порядке среднего значения энтальпии холодной воды на источнике тепловой энергии, на массу отобранного из системы пара и конденсата. При этом должна быть оценена погрешность определения тепловой энергии холодной воды.

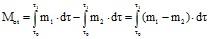

2.7. Количество теплоносителя (на источнике тепловой энергии и у потребителя) определяют по следующим формулам:

масса теплоносителя, прошедшая по любому единичному трубопроводу,

масса теплоносителя, отобранного из тепловой сети или от источника тепловой энергии (невозвращенного на источник тепловой энергии или в тепловую сеть),

где - массовый расход теплоносителя, соответственно, в паропроводе и конденсатопроводе на источнике тепловой энергии или у потребителя, т/ч.

2.8. В случае измерения объемного расхода q массовый расход m определяют по формуле

, (2.6)

где ρ - плотность теплоносителя, кг/м3;

q - объемный расход теплоносителя, м3/ч.

Плотность ρ теплоносителя определяют по НТД, указанным в п. 1.4 настоящей рекомендации, в соответствии с температурой и давлением теплоносителя.

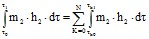

2.9. В случае, когда по конденсатопроводу производится возврат конденсата в прерывистом режиме, измерения количества конденсата и тепловой энергии, содержащейся в конденсате, прошедшем по конденсатопроводу, можно проводить только в интервалах времени прохождения конденсата по конденсатопроводу, тогда интегралы, содержащие члены , представляют в виде суммы интегралов, например

где - моменты времени, соответствующие началу (

) и окончанию (

) k-го интервала времени, в течение которого происходит возврат конденсата по конденсатопроводу, находящегося в интервале времени

, ч;

N - количество интервалов, во время которых происходит возврат конденсата по конденсатопроводу.

2.10. При оценивании погрешности измерений тепловой энергии составляющие погрешности должны быть представлены с учетом влияния измеряемых (определяемых) расхода, температуры, давления, энтальпии, плотности теплоносителя на результат измерений тепловой энергии.

2.11. При реализации уравнений измерений (в средствах измерений, методиках выполнения измерений и схемах узлов учета тепловой энергии и теплоносителя) их, как правило, преобразовывают в соответствии с правилами математики, энтальпию h и плотность ρ определяют по соответствующим уравнениям, а интегралы заменяют на суммы.

Энтальпию h и плотность ρ теплоносителя определяют по уравнениям, приведенным в справочном приложении. Допускается в обоснованных случаях определять энтальпию h и плотность ρ теплоносителя по другим уравнениям, утвержденным в установленном порядке, имеющим оценки погрешности по сравнению с данными ГСССД.

Интегралы заменяют на соответствующие суммы, например

где - тепловая энергия, соответствующая i-му интервалу времени;

- значение массы теплоносителя, прошедшей через трубопровод в течение i-го интервала времени;

- энтальпия теплоносителя, соответствующая i-му интервалу времени;

n - количество интервалов времени, соответствующее времени измерения тепловой энергии от до

.

В этих случаях оценивают погрешность от замены интеграла на соответствующую сумму.

2.12. Вопрос о существенности оцениваемых погрешностей рассматривается при утверждении типа средства измерений, аттестации методики выполнения измерений, проектировании схем узлов учета тепловой энергии.

Приложение

(справочное)

УРАВНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И

ЭНТАЛЬПИИ ВОДЯНОГО ПАРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В настоящем приложении приведены уравнения определения плотности (кг/м3) и энтальпии (кДж/кг) перегретого водяного пара по исходным значениям температуры и абсолютного давления, насыщенного водяного пара по исходным значениям температуры и степени сухости, а также уравнение, связывающее однозначно температуру и абсолютное давление насыщения водяного пара. При этом под степенью сухости понимается отношение массы газовой фазы к общей массе насыщенного пара. Таким образом, насыщенный пар принимается сухим при степени сухости, равной 1, и влажным при степени сухости, меньшей 1.

1.2. Уравнения разработаны по заданию АОЗТ "НПФ ЛОГИКА" во Всероссийском научно-исследовательском центре по сертификации данных сырья, материалов и веществ (ВНИЦ СМВ) Государственной службы стандартных справочных данных (ГСССД) Госстандарта РФ.

1.3. Для перегретого пара уравнения справедливы в диапазоне температуры от 100 до 600 °С и абсолютного давления от 0,05 до 30,0 МПа, но при значениях абсолютного давления меньших значений давления насыщения; для насыщенного - в диапазоне температуры от 100 до 300 °С и степени сухости от 0,7 до 1.

1.4. Оценка погрешности уравнений приведена относительно данных ГСССД 98-86 для всего диапазона измерений температуры и абсолютного давления.

2. УРАВНЕНИЯ ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА

2.1. Плотность перегретого водяною пара определяют по формуле:

, (П.1)

где ρ - плотность перегретого водяного пара, кг/м3;

τ - приведенная температура, равная: τ = (t+273,15)/647,14;

π - приведенное давление, равное: π = Р/22,064;

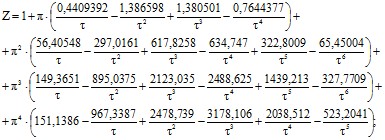

Z - коэффициент сжимаемости перегретого водяного пара, равный:

t - температура, °С;

Р - абсолютное давление, МПа.

Среднеквадратическая оценка относительной погрешности σ на диапазоне определенной плотности ρ перегретого водяного пара не выходит за пределы: ±0,02%.

Максимальное значение относительной погрешности δ на диапазоне определений плотности ρ перегретого водяного пара не выходит за пределы: ±0,10%.

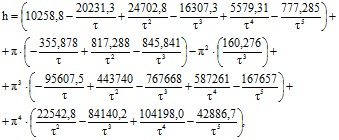

2.2. Энтальпию перегретого водяного пара определяют по формуле:

где h - энтальпия перегретого водяного пара, кДж/кг;

τ - приведенная температура, равная τ = (t+273,15)/647,14;

t - температура, °С;

π - приведенное давление, равное; π = Р/22,064;

Р - абсолютное давление, МПа.

Среднеквадратическая оценка относительной погрешности σ на диапазоне определений энтальпии h перегретого водяного пара не выходит за пределы: ±0,02%.

Максимальное значение относительной погрешности δ на диапазоне определении энтальпии h перегретого водяного пара не выходит за пределы: ±0,09%.

3. УРАВНЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА

3.1. Плотность насыщенного водяного пара определяют по формуле:

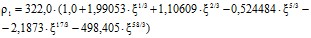

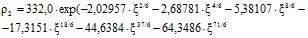

где ρ - плотность насыщенного водяного пара, кг/м3;

- плотность жидкой фазы насыщенного водяного пара, кг/м3, равная:

- плотность газовой фазы насыщенного водяного пара, кг/м3, равная:

X - степень сухости насыщенного водяного пара, кг/кг;

ξ - переменная, равная: ξ = 1-τ;

exp - функция e в степени, где е - основание натурального логарифма;

τ - приведенная температура, равная τ = (t+273,15)/647,14;

t - температура, °C.

Среднеквадратическая оценка относительной погрешности σ на диапазоне определений плотности ρ насыщенного водяного пара не выходит за пределы: ±0,05%.

Максимальное значение относительной погрешности δ на диапазоне определений плотности ρ насыщенного водяного пара не выходит за пределы: ±0,10%.

3.2. Энтальпию насыщенного водяного пара определяют по формуле:

(П.4)

где h - энтальпия насыщенного водяного пара, кДж/кг;

- энтальпия жидкой фазы насыщенного водяного пара, кДж/кг, равная:

- энтальпия газовой фазы насыщенного водяного пара, кДж/кг, равная:

X - степень сухости насыщенного водяного пара, кг/кг;

τ - приведенная температура, равная τ =(t+273,15)/647,14;

t - температура, °С.

Среднеквадратическая оценка относительной погрешности σ на диапазоне определений энтальпии h насыщенного водяного пара не выходит за пределы: ±0,015%.

Максимальное значение относительной погрешности δ на диапазоне определений энтальпии h насыщенного водяного пара не выходит за пределы: ±0,03%.

4. УРАВНЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА

4.1. Абсолютное давление насыщенного водяного пара определяют по формуле:

(П.5)

где - абсолютное давление насыщения водяного пара, МПа;

exp - функция e в степени, где е - основание натурального логарифма;

ξ - переменная, равная: ξ = 1-τs;

τs - приведенная температура, равная τs = (ts+273,15)/647,14;

ts - температура насыщения водяного пара, °С.