МУК 1639-77

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

НА ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЗОНА В ВОЗДУХЕ

МУК 1639-77

УТВЕРЖДЕНЫ Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Заиченко 18 апреля 1977 года № 1639-77

1. Общая часть

1. Определение основано на реакции озона с иодистым калием с выделением иода, который с солянокислым диметил-n-фенилендиамином образует окрашенный продукт.

2. Предел обнаружения 0,4 мкг в анализируемом объеме раствора.

3. Предел обнаружения в воздухе 0,05 мг/м3 (расчетная).

4. Определению мешают окислы азота, перекись водорода, хлор, другие окислители и некоторые восстановители. Для задержания окислов азота, перекиси водорода и газообразных восстановителей применяют фильтрующий патрон. Окислители и восстановители в виде аэрозоля задерживают с помощью двух фильтров АФА-В, помещенных в патрон, который ставят перед поглотительными приборами.

5. Предельно допустимая концентрация озона в воздухе 0,1 мг/м3.

2. Реактивы и аппаратура

6. Применяемые реактивы и растворы.

Фиксанал йода 0,01 г/экв.

Стандартный раствор йода с содержанием 10 мкг/мл готовят перед употреблением в мерной колбе емкостью 100 мл; вносят 0,8 мл 0,01 н. раствора йода и доводят до метки 1%-ным раствором йодистого калия.

Калий йодистый, х.ч., ГОСТ 4232-65, 1%-ный раствор.

N, N-Диметил-n-фенилендиамин дигидрохлорид, ч.д.а., МРТУ 6-09-635-63; 0,02%-ный раствор, свежеприготовленный из перекристаллизованного. Для перекристаллизации 6 г вещества вносят в термостойкий стакан, добавляют 90 мл 96° спирта и помещают на водяную баню, имеющую температуру 90-98 °С.

Содержимое стакана перемешивают стеклянной палочкой до полного растворения вещества. Раствор быстро фильтруют через складчатый фильтр, фильтрат помещают на водяную баню с температурой 90 °С. После закипания раствора быстро и осторожно добавляют ацетон до заметного помутнения раствора (~160 мл). Раствор снова помещают на водяную баню, перемешивают и потирают стеклянной палочкой по стенкам стакана до выпадения осадка.

Затем к раствору с осадком добавляют 120 мл ацетона и помещают стакан в емкость со льдом. Через 10-15 мин раствор декантируют с осадка. К осадку добавляют 60 мл ацетона, перемешивают и осадок отфильтровывают через бумажный фильтр на воронке Бюхнера. Осадок с фильтра переносят в стакан, прибавляют 60 мл спирта и повторяют операцию перекристаллизации, как описано выше.

Осадок после второй перекристаллизации промывают на воронке Бюхнера под вакуумом ацетоном дважды по 50 мл. Полученный продукт сушат между листами фильтровальной бумаги, помещают в эксикатор и хранят над прокаленной окисью кальция.

Натр едкий, х.ч., ГОСТ 4328-66.

Азотная кислота, ГОСТ 4461-67, 0,1 н. и 10%-ный растворы.

Серебро азотнокислое, х.ч., ГОСТ 1277-63, 1%-ный раствор.

Метиловый красный, ГОСТ 5853-51, 0,001%-ный раствор.

Ацетон, ГОСТ 2603-71.

Соляная кислота, ч., ГОСТ 3118-67, 25%-ный и 0,1 н. растворы.

Этиловый спирт, ГОСТ 5963-67.

Серная кислота, ГОСТ 4204-66, концентрированная.

Хромовый ангидрид, ч., ГОСТ 3776-68.

Силикагель марки АСК фракции 0,25-0,5 мм.

Фильтрующий патрон: U-образную трубку высотой 8-9 см, диаметром 0,5-0,6 см заполняют примерно на 7 см ее высоты сорбентом Мохова-Шинкаренко. Концы трубки закрывают ватным тампоном. Перед отбором пробы трубку подсоединяют перед поглотительным прибором. При отсутствии сорбента его готовят следующим образом: силикагель кипятят в течение часа с 25%-ным раствором соляной кислоты, затем отмывают горячей водой до отрицательной реакции на ион хлора (реакция с азотнокислым серебром).

Силикагель сушат в сушильном шкафу, а затем прокаливают в муфеле при 480-500° в течение 2 ч. Хранят в банке с притертой пробкой. К 4,7 г силикагеля, нагретого до 35-40°, добавляют при непрерывном перемешивании 2 мл раствора хромового ангидрида в концентрированной серной кислоте (на 20 мл кислоты 0,6 г хромового ангидрида) до получения однородной массы оранжевого цвета. Полученный реагент хранят в банке с притертой пробкой без доступа влаги.

7. Применяемые посуда и приборы.

Аспирационное устройство.

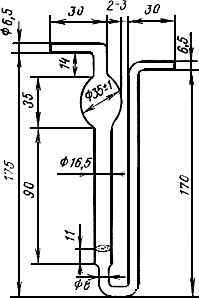

Поглотительные приборы с пористой пластинкой № 2 (см. рис.1).

Пробирки колориметрические плоскодонные, из бесцветного стекла высотой 120 мм, внутренним диаметром 15 мм.

Пипетки градуированные, ГОСТ 20292-74, вместимостью 1, 5, 10 мл с делениями на 0,01 и 0,1 мл.

Цилиндры мерные, ГОСТ 1770-74.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 1 л и 100 мл.

Баня водяная.

Стаканы химические вместимостью 500 мл.

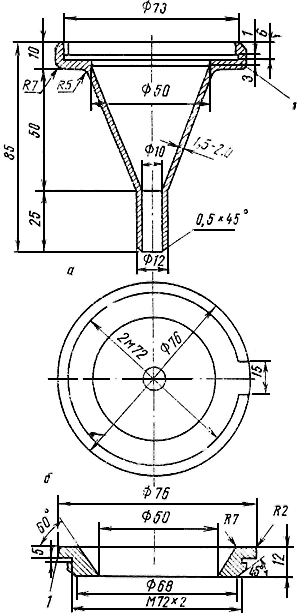

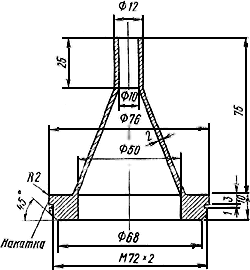

Патроны для фильтров (см. рис.2 и 3).

Фильтры АФА и бумажные с синей лентой.

Воронки стеклянные.

Воронки Бюхнера.

Термометр на 100°.

Фотоэлектрический колориметр.

Рис. 1. Поглотительный прибор с пористой пластинкой

Рис. 2. Аллонж открытый (патрон для фильтра):

а - корпус; б - гайка; 1 - накатка

Рис. 3. Крышка закрытого аллонжа

3. Отбор пробы воздуха

8. Воздух со скоростью 0,5-1 л/мин аспирируют через поглотительный прибор, содержащий 10 мл 1%-ного раствора иодистого калия. Для определения 1/2 ПДК необходимо отобрать 16 л воздуха.

4. Описание определения

9. 5 мл пробы из поглотительного прибора вносят в пробирку, прибавляют 0,5 мл 0,02%-ного раствора солянокислого диметилпарафенилендиамина. Раствор перемешивают и через 10 мин фотометрируют в кюветах с толщиной слоя 10 мм при длине волны 490 нм по сравнению с контролем, который готовят одновременно и аналогично пробам.

Содержание озона в анализируемом объеме определяют по предварительно построенному калибровочному графику. Для построения калибровочного графика готовят шкалу стандартов согласно табл. 1.

Таблица 1

Шкала стандартов

№ стандарта | Стандартный раствор йода, мл | Иодид калия, 1%-ный раствор, мл | Содержание йода, мкг |

1 | 0 | 5,0 | 0 |

2 | 0,2 | 4,8 | 2,0 |

3 | 0,4 | 4,6 | 4,0 |

4 | 0,6 | 4,4 | 6,0 |

5 | 0,8 | 4,2 | 8,0 |

6 | 1,0 | 4,0 | 10,0 |

Во все пробирки шкалы прибавляют по 0,5 мл 0,02%-ного раствора солянокислого диметилпарафенилендиамина, перемешивают. Через 10 мин измеряют оптическую плотность растворов и строят график. Шкалой стандартов можно пользоваться для визуального определения. В этом случае ее готовят в колориметрических пробирках одновременно с пробами.

Для определения озона можно также пользоваться искусственной шкалой стандартов, приготовленной согласно табл. 2.

Таблица 2

Шкала стандартов

№ стандарта | 0,001%-ный раствор метилрота, мл | 0,1 н. раствор соляной кислоты, мл | Содержание озона, мкг |

1 | 0 | 5,5 | 0 |

2 | 0,15 | 5,35 | 0,4 |

3 | 0,3 | 5,2 | 0,75 |

4 | 0,44 | 5,05 | 1,1 |

5 | 0,49 | 5,01 | 1,5 |

6 | 0,7 | 4,8 | 1,9 |

Концентрацию озона в мг/м3 воздуха X вычисляют по формуле:

,

где G - количество йода, найденное в анализируемом объеме, мкг;

V1 - общий объем пробы, мл;

V - объем пробы, взятый для анализа, мл;

V20 - объем воздуха, взятый для анализа, приведенный к стандартным условиям по формуле (см. приложение 1), л;

0,189 - коэффициент пересчета йода на озон.

При пользовании искусственной стандартной шкалой на коэффициент не умножают.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНОГО ВЕЩЕСТВА В ВОЗДУХЕ

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-76 объем воздуха, аспирированного при отборе проб, приводят к стандартным условиям: температуре 20 °C и барометрическому давлению 101,33 кПа (760 мм рт. ст.) по формуле:

,

где Vt - объем воздуха, измеренный при t °C и давлении 101,33 кПа.

Для упрощения расчетов пользуются коэффициентами K (приложение 2), вычисленными для температур в пределах от 6 до 40 °C и давлений от 97,33 до 104,0 кПа (730-780 мм рт. ст.).

В сборниках ТУ, некоторых МУ и во многих практических руководствах по санитарной химии в составе приложений имеются таблицы коэффициентов пересчета объема воздуха к нормальным условиям (0 °C и 101,33 кПа).

Численные значения коэффициентов в этих таблицах приведены с точностью до четвертого знака для температур от 5 до 40 °C с интервалом в 1° и давлений от 730 до 780 мм рт. ст. с интервалом в 2 мм рт. ст.

Однако нет практической надобности в столь многозначных и слишком подробных таблицах, так как максимальная погрешность четырехзначных коэффициентов составляет всего лишь ±0,006%. Согласно ГОСТ 12.1.005-76 погрешность измерения объема воздуха не должна превышать ±10%, поэтому точность коэффициентов пересчета на уровне ±1% следует считать вполне достаточной.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ K ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕМА ВОЗДУХА

К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ

t, °C | Давление P, кПа/мм рт. ст. | |||||

97,33/730 | 98,66/740 | 100/750 | 101,33/760 | 102,7/770 | 104/780 | |

6 | 1,009 | 1,023 | 1,036 | 1,050 | 1,064 | 1,078 |

8 | 1,002 | 1,015 | 1,029 | 1,043 | 1,560 | 1,070 |

10 | 0,994 | 1,008 | 1,022 | 1,035 | 1,049 | 1,063 |

12 | 0,987 | 1,001 | 1,015 | 1,028 | 1,042 | 1,055 |

14 | 0,981 | 0,994 | 1,007 | 1,021 | 1,034 | 1,048 |

16 | 0,974 | 0,987 | 1,001 | 1,014 | 1,027 | 1,040 |

18 | 0,967 | 0,980 | 0,994 | 1,007 | 1,020 | 1,033 |

20 | 0,961 | 0,974 | 0,987 | 1,000 | 1,013 | 1,026 |

22 | 0,954 | 0,967 | 0,980 | 0,993 | 1,006 | 1,019 |

24 | 0,948 | 0,961 | 0,974 | 0,987 | 1,000 | 1,012 |

26 | 0,941 | 0,954 | 0,967 | 0,980 | 0,993 | 1,006 |

28 | 0,935 | 0,948 | 0,961 | 0,973 | 0,986 | 0,999 |

30 | 0,929 | 0,942 | 0,954 | 0,967 | 0,980 | 0,992 |

32 | 0,923 | 0,935 | 0,948 | 0,961 | 0,973 | 0,986 |

34 | 0,917 | 0,929 | 0,942 | 0,954 | 0,967 | 0,979 |

36 | 0,911 | 0,923 | 0,936 | 0,948 | 0,961 | 0,973 |

38 | 0,905 | 0,917 | 0,930 | 0,942 | 0,955 | 0,967 |

40 | 0,899 | 0,911 | 0,924 | 0,936 | 0,948 | 0,961 |

ΔP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ΔK | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |

Искомый коэффициент K, пользуясь упрощенной таблицей, находят в соответствии со следующей схемой:

K = Kтабл + ΔKt + ΔKp,

где ΔKt - поправка на температуру;

ΔKp - поправка на давление.

1. Численное значение давления P, путем исключения единиц, округляют до целого числа, кратного десяти (Pтабл)

P = Pтабл + ΔP.

2. В графе P находят коэффициент, соответствующий заданной температуре. Если цифра °C нечетная, то выписывают значение коэффициента при температуре t + 1 (ближайшее снизу число) и увеличивают его третий знак на 3 единицы (т.е. прибавляют 0,003).

3. Поправку на ΔP определяют по таблице пропорциональных частей, приведенной (снизу) основной таблицы.

Примеры. Требуется определить коэффициент K для следующих параметров окружающей среды:

№ п/п | t, °С | P, мм рт. ст. | Pтабл + ΔP | Kтабл + ΔKt | ΔKp | K |

1 | 18 | 750 | 750+0 | 0,994+0 | 0,000 | 0,994 |

2 | 5 | 788 | 780+8 | 1,078+0,003 | 0,010 | 1,091 |

3 | 23 | 743 | 740+3 | 0,961+0,003 | 0,004 | 0,968 |

4 | 29 | 732 | 730+2 | 0,929+0,003 | 0,003 | 0,935 |

5 | 22 | 781 | 780+1 | 1,019+0 | 0,001 | 1,020 |

В первом примере значение искомого коэффициента берется непосредственно из таблицы. В тех случаях, когда цифра t °C нечетна (примеры 2, 3 и 4), выписывают Kтабл, соответствующий Pтабл и температуре (t + 1) °С и прибавляют к нему 0,003.

Поправку на излишек единиц ΔP определяют по вспомогательной таблице (их значения вписаны в графу ΔKp).

Величину коэффициента K определяют как сумму поправок на температуру и давление и Kтабл (графа K).

В примере 5 ввиду четности цифры t °C поправка на температуру отсутствует.